올리버 R. 에이비슨

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

올리버 R. 에이비슨은 1860년 영국에서 태어나 캐나다에서 교육을 받고 의학을 전공한 후, 1893년 의료 선교사로 한국에 파견되었다. 그는 제중원 원장으로 부임하여 세브란스 병원을 설립하고, 한국 최초의 면허 의사를 배출하는 등 한국 의료 발전에 기여했다. 또한 연희전문학교 교장을 역임하며 교육 분야에도 헌신했으며, 한국 서양 의학의 창시자로 평가받는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 19세기 캐나다 사람 - 브록 치점

브록 치점은 캐나다의 정신과 의사이자 국제 보건 행정가로서, 제1차 세계 대전에 참전한 군인이었으며 세계 보건 기구(WHO) 초대 사무총장을 역임하며 국제 보건 수준 향상에 기여하고 세계 정신 건강 연맹 회장으로 활동하며 정신 건강 증진에도 힘썼다. - 19세기 캐나다 사람 - 알렉산더 그레이엄 벨

알렉산더 그레이엄 벨은 전화기 발명으로 가장 잘 알려진 스코틀랜드 태생의 과학자이자 발명가이며, 청각 장애인 교육에 헌신하고 음성학 및 음향학 분야에서도 중요한 연구를 수행하여 세계 통신 역사에 혁명적인 변화를 가져왔다. - 캐나다의 기독교 선교사 - 로버트 A. 하디

로버트 A. 하디는 캐나다 출신 의료 선교사로, 제중원 임시 원장으로 활동하며 한국에서 선교 활동을 펼치고 원산 부흥 운동을 촉발하여 평양 대부흥 운동에 영향을 미쳤으며, 신학 교육과 저술 활동을 하다가 미국에서 사망했다. - 캐나다의 기독교 선교사 - 제임스 게일

제임스 게일은 캐나다 출신의 선교사이자 교육자, 번역가로, 한국에서 성경 번역, 사전 편찬, 문학 작품 번역 등 다양한 활동을 펼치며 한국의 언어와 문화를 세계에 알리는 데 기여했다. - 토론토 대학교 - 존 찰스 필즈

캐나다 수학자 존 찰스 필즈는 대수 함수 연구에 기여하고 수학계의 노벨상이라 불리는 필즈상을 창설했으며, 토론토 대학교 교수로서 캐나다 수학계 발전에 헌신하고 국제 수학자 대회 유치에 기여했다. - 토론토 대학교 - 프레더릭 밴팅

프레더릭 밴팅은 캐나다의 의사이자 생리학자로, 인슐린을 발견하여 당뇨병 치료에 기여한 공로로 노벨 생리학·의학상을 수상했으며, 제1차 세계 대전 참전 용사이자 항공 생리학 연구 및 아마추어 화가로도 활동했다.

| 올리버 R. 에이비슨 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 올리버 R. 에이비슨 |

| 원어 이름 | Oliver R. Avison |

| 인물 정보 | |

| 출생 | 1860년 6월 30일 |

| 사망 | 1956년 8월 29일 |

| 안장 장소 | 스미스 폴스, 온타리오 주 캐나다 |

| 직업 | 의사, 선교사, 교수, 박애주의자 |

| 학력 | |

| 모교 | 온타리오 약학 대학, 토론토 대학교 |

2. 생애

올리버 R. 에이비슨은 1860년 영국에서 태어나 어린 시절 가족과 함께 캐나다로 이주했다.[11][1] 토론토 대학교에서 의학을 공부한 후, 호러스 그랜트 언더우드 선교사의 영향을 받아 1893년 의료 선교사로서 조선에 왔다.[13][5]

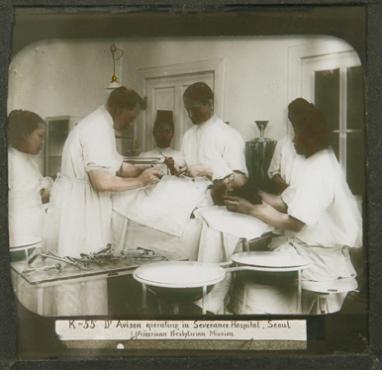

한국에 도착한 에이비슨은 제중원의 운영을 맡아 현대식 의료 시스템 도입에 힘썼다. 그는 루이스 헨리 세버런스의 기부를 받아 1904년 세브란스 병원을 설립하고, 한국 최초의 서양식 의사들을 양성하는 등 한국 근대 의학 교육의 기틀을 마련했다.[14][6][3] 또한, 1915년 언더우드가 설립한 조선기독교학교(훗날 연희전문학교)의 교장을 맡아 고등 교육 발전에도 기여했으며, 세브란스 의학전문학교와 연희전문학교의 통합을 추진하여 훗날 연세대학교 설립의 기초를 다졌다.[14][8][15]

1935년 40여 년간의 한국 활동을 마치고 미국으로 돌아가 은퇴 생활을 하다가 1956년 사망했다.[16][1]

2. 1. 초기 생애 및 교육

1860년 6월 30일 영국 요크셔 허더스필드에서 셋째로 태어났다.[11][1] 1866년 가족과 함께 캐나다 온타리오 브랜트포드로 이주하였고,[11][1] 1869년 무렵에는 알몬테로 이사하여 알몬테 고등학교를 졸업했다.[1] 1879년 오타와의 고등사범학교를 졸업하였고,[12] 이후 스미스 폭스 근처의 공립학교인 허튼 스쿨 하우스에서 교사로 잠시 일했다.[1]1884년 토론토의 온타리오 약학대학 (OCP)을 우수한 성적으로 졸업하며 약학 우수성 금메달을 받았고, 졸업 후 모교에서 강사로 활동했다.[12][4] 같은 해 토론토 대학교 의과대학에 편입하여 1887년 6월 의학 학사 학위를 취득하였다.[12][4] 의과대학 재학 중이던 1885년 7월 28일, 스미스 폭스의 약국에서 일하며 만난 제니 반스와 결혼하였다.[12][1]

2. 2. 한국으로의 선교

에비슨은 선교 사업에 항상 깊은 관심을 가지고 있었다. 그는 토론토에서 평신도 설교자로 활동했으며, 1885년까지 토론토 대학교에서 YMCA 설립을 돕고 회장직을 맡았다.[5] 또한, 1890년에 처음 발간된 토론토 기반의 간행물인 《의학 선교사》의 편집장을 역임하기도 했다.[5] 그의 선교 봉사는 특히 역할 모델로 삼았던 호러스 그랜트 언더우드( Horace Grant Underwood영어, 원두우한국어, 元杜尤 )와의 관계와 그에 대한 존경심에서 큰 영감을 받았다. 언더우드는 1885년 한국에서 활동을 시작한 최초의 미국 장로교 선교사였다.[5]1892년 9월, 에비슨은 한 선교 모임에서 언더우드를 만나 해외 선교에 대한 제안을 받았다.[13] 같은 해 11월, 에비슨은 언더우드를 토론토로 초청하여 선교 사업에 대해 더 깊이 논의했다.[5] 언더우드의 이야기에 크게 감명받은 에비슨은 한국에서의 선교 활동을 희망하며 캐나다 감리교회에 지원했으나, 그의 요청은 받아들여지지 않았다.[5]

이에 언더우드는 에비슨의 사전 동의 없이 뉴욕에 있는 미국 장로회 해외 선교 위원회에 에비슨을 대신하여 지원서를 제출했다. 위원회의 비서였던 프랭크 엘린우드는 에비슨을 뉴욕으로 초청하여 이 지원서에 관해 논의했다.[5] 본래 셔본 스트리트 감리교회의 교인이었던 에비슨은[5] 결국 장로회 선교부와 함께 일하기로 하고 토론토 대학교 교수직을 사임했다.[13] 이러한 결정에는 당시 한국 의료 시스템의 열악한 상황과 여러 교파 선교사들 간 협력 부족에서 오는 비효율성을 개선하고자 하는 의지도 작용했다.[5]

1893년, 에비슨은 미국 장로회 해외선교부의 공식 의료 선교사로 임명되었다.[13][5] 그는 같은 해 6월, 가족과 함께 캐나다 밴쿠버를 떠나 부산을 경유하여 8월에 서울에 도착하였다.[13][5]

2. 3. 제중원 및 세브란스 병원

제중원 원장으로 부임한 에이비슨은 1894년 조선 정부와 6개월간 협상을 벌여 그해 9월 제중원의 운영권을 선교부로 이관받았다.[14] 당시 미국 선교 단체들은 각자 의료 선교사를 파견하여 작은 진료소를 운영하고 있었으나, 서로 협력하지는 않았다. 에이비슨은 이러한 협력 부족에 실망하며 문제 해결을 모색했다.

1899년경, 에이비슨과 그의 부인이 병을 앓게 되면서 가족은 잠시 캐나다로 돌아갔다. 캐나다에 머무는 동안 에이비슨은 건축가 헨리 B. 고든을 만나 한국에 세우고자 했던 새 병원의 청사진 설계를 논의했다. 건강을 회복한 후, 에이비슨은 뉴욕 카네기 홀에서 열린 외국 선교 에큐메니컬 회의에 참석하여 연설했다. 이때 청중 중 한 명이었던 미국인 사업가 루이스 헨리 세버런스(Louis H. Severance, 1838년 ~ 1913년)가 에이비슨의 비전에 깊이 공감하여 상당한 금액의 기부를 약속했다.[6]

서울로 돌아온 에이비슨은 기부금을 바탕으로 토동(현재 서울역 부근)에 약 9acre 규모의 부지를 매입했다. 건축가 헨리 고든은 건설 현장을 직접 감독하기 위해 1901년 6월 한국에 도착했는데, 이는 당시 한국의 건축업자들이 서양식 건물 건축에 익숙하지 않았기 때문이었다.[6] 마침내 1904년 9월 23일, 새로운 병원이 문을 열었으며, 기부자인 세버런스의 이름을 따 세브란스 병원(Severance Memorial Hospital)으로 명명되었다.[14][6] 이와 함께 제중원 의학교 역시 세브란스 병원 의학교로 이름을 바꾸었다.[14]

에이비슨은 병원 건립과 동시에 한국인을 위한 의학 교육에도 힘썼다. 그는 의학 교과서를 한국어로 번역하도록 지시했으며, 이는 한국 현대 의학 교육의 중요한 시작점이 되었다.[3] 그 결과 1908년 6월, 에이비슨은 조선 최초의 면허를 가진 의사 7명을 배출했다.[14][3] 세브란스 의학교는 이후 세브란스 연합의학교, 세브란스 연합의학전문학교로 명칭을 변경하며 발전해 나갔다.[14] 에이비슨은 병원을 통해 지역 주민에게 직접 의학 교육을 제공하는 혁신적인 접근 방식을 취했으며, 세브란스 병원은 점차 한국 의학의 중심지로 자리 잡게 되었다.[6] 에이비슨은 1934년까지 세브란스 병원에서 수천 명의 환자를 치료했으며, 병원을 확장하여 한국 최초의 현대식 의과대학인 연세대학교 의과대학의 기틀을 마련했다.[7] 그는 18년 동안 세브란스 연합 의과대학과 조선기독교대학(훗날 연희전문학교)의 학장을 겸임하며 두 기관의 통합을 추진하기도 했다.[8]

2. 4. 세브란스 의학교 및 연희전문학교

제중원 원장으로 부임한 에이비슨은 1894년 조선 정부와의 협상을 통해 제중원 운영권을 선교부로 이관받았다.[14] 그는 당시 한국에서 활동하던 여러 의료 선교사들 간의 협력이 부족한 상황에 실망하여 이를 개선하고자 노력했다. 1899년 병을 얻어 잠시 캐나다로 돌아갔을 때, 건축가 헨리 B. 고든과 만나 한국에 세울 새 병원의 설계를 논의했다. 이후 뉴욕 카네기 홀에서 열린 외국 선교 에큐메니컬 회의에서 연설했는데, 이때 청중으로 참석했던 미국인 사업가 루이스 헨리 세버런스(Louis H. Severance)가 에이비슨의 비전에 공감하여 병원 건축을 위한 재정 지원을 약속했다.[6]

서울로 돌아온 에이비슨은 기부금을 바탕으로 토동(현재 서울역 부근)에 부지를 매입하고 병원 건설을 시작했다. 건축가 헨리 고든이 1901년 6월 한국에 와서 서양식 건물 건축을 감독했다.[6] 1904년 9월 23일, 새 병원이 완공되어 기부자의 이름을 따 세브란스 병원(Severance Memorial Hospital)으로 명명되었고, 부속 제중원 의학교 역시 세브란스 병원 의학교로 이름을 바꾸었다.[14][6] 에이비슨은 병원 건설 중 의학 교과서를 한국어로 번역하도록 지시하며 한국에서의 근대 의학 교육의 기초를 마련했다.[3] 1908년 6월, 세브란스 병원 의학교는 첫 졸업생 7명을 배출했는데, 이들은 대한제국 정부로부터 정식 면허를 받은 최초의 의사들이었다.[14][3] 세브란스 의학교는 이후 세브란스 연합의학교, 세브란스 연합의학전문학교로 발전하며 한국 의학 교육의 중심 기관으로 자리 잡았다.[14][6]

의료 활동과 더불어 에이비슨은 고등 교육기관 설립에도 깊이 관여했다. 1915년 언더우드가 조선기독교학교(Chosun Christian College)를 설립하자 부교장으로 참여했고, 1916년 언더우드가 사망하자 교장직을 이어받았다.[14] 1917년 이 학교는 사립 연희전문학교로 정식 인가를 받았으며, 언더우드의 형인 존 토마스 언더우드(John T. Underwood)의 기부금으로 현재 연세대학교 신촌캠퍼스 부지를 매입했다.[14] 에이비슨은 세브란스 의학전문학교와 연희전문학교의 통합을 추진하여 종합대학 설립을 구상했다. 1926년 6월부터 본격적인 논의가 시작되었으나, 당시 일제강점기 하의 여러 제약과 일제의 간섭으로 인해 통합은 실현되지 못했다.[15] 에이비슨은 18년간 두 학교의 교장(학장)을 겸임하며[8] 한국의 의료 및 고등 교육 발전에 크게 기여했다. 그는 1934년까지 세브란스 병원에서 수천 명의 환자를 치료했으며, 병원을 확장하여 한국 최초의 현대식 의과대학 중 하나인 연세대학교 의과대학의 기틀을 닦았다.[7]

1934년 에이비슨은 세브란스 의학전문학교 교장직에서 물러났고, 1935년 12월 40여 년간의 한국 활동을 마치고 미국으로 돌아갔다.[16] 그가 떠난 후에도 두 학교의 통합 논의는 이어져, 1945년 5월 세브란스 의과대학의 예과 과정을 연희대학교에서 모집하기로 결정되었고, 마침내 1957년 1월 세브란스 의과대학과 연희대학교가 통합되어 연세대학교가 출범하였다.[15]

2. 5. 은퇴와 사망

에이비슨 가족은 1935년 12월 6일 마지막으로 한국을 떠났다. 그는 자신의 직위를 아들 더글러스 에이비슨에게 물려주려 했으나, 결국 세브란스 의과대학 남부 장로교 선교부 대표인 오긍선 박사에게 넘겨주었다.[8] 귀국 후, 에이비슨은 가족과 함께 미국 플로리다주로 이주했다. 그의 첫 부인 제니는 1936년 9월 15일에 사망했다. 이후 에이비슨은 1943년 아그네스 거트루드 포프(개명 전 이름: 르네)와 재혼했다.[9] 에이비슨은 1956년 8월 28일에 사망했으며, 첫 부인 제니와 함께 스미스 폭포스에 묻혔다.[1] 그의 두 번째 부인 아그네스는 1958년 6월 2일에 사망했다.[9]3. 의료 선교 활동

캐나다 장로회 소속 의료 선교사였던 올리버 R. 에이비슨은 1893년 조선에 도착하여 한국 근대 의료 발전에 중요한 역할을 수행했다. 그는 당시 미신에 의존하던 조선의 열악한 의료 환경 개선을 목표로 삼았으며, 제중원에서 의료 활동을 시작하며 본격적인 의료 선교에 나섰다. 고종의 시의(侍醫)로서 왕의 신뢰를 얻은 그는 정부로부터 제중원의 운영권을 넘겨받아 독립적인 병원 운영의 기틀을 마련하는 데 성공했다.[1] 또한, 콜레라와 같은 전염병 퇴치를 위한 공중 보건 활동에도 적극적으로 참여하여 현대 의학 지식을 보급하는 데 힘썼다. 이러한 경험을 바탕으로 에이비슨은 협력, 교육 기관과의 연계, 현지인에게 운영 이관을 핵심으로 하는 독자적인 의료 선교 이론을 정립했으며, 이는 이후 세브란스 병원과 의학교 설립의 중요한 기반이 되었다.[8]

3. 1. 한국 의료 상황 개선 노력

에이비슨이 서울에 도착했을 때, 그는 당시 한국인들의 의료 지식이 부족하고 미신적인 믿음이 널리 퍼져 질병의 원인에 대한 이해가 부족한 상황을 안타깝게 여겼다.[5] 그는 왕립 병원인 제중원에서 의료 활동을 시작했으며, 고종의 개인 주치의로 임명되어 왕의 옻 중독을 성공적으로 진단하고 치료함으로써 신뢰를 얻었다. 이를 통해 에이비슨은 한국인들 사이에서 정부의 인정을 받는 계기를 마련했다.[1]당시 제중원은 정부 관리가 파견되어 감독하는 등 규제가 심했고, 이로 인해 시설이 과밀해지는 문제가 있었다. 에이비슨은 병원 운영을 정부로부터 완전히 독립시켜 통제할 것을 정부에 요청했으며, 선교 위원회의 자금 지원을 통해 병원을 운영하여 정부의 간섭을 배제하고자 했다. 서울에 도착한 지 2년 만에 그의 제안이 받아들여지면서, 한국 의료계에서 병원 운영의 새로운 방식이 시작되었다.[1]

에이비슨의 중요한 공중 보건 활동 중 하나는 콜레라 유행에 대한 대처였다. 그는 자신의 팀과 함께 대한제국 내부대신으로부터 임무를 받아 서울 곳곳에 교육 시설을 설치했다. 당시 콜레라가 귀신 때문에 퍼진다는 잘못된 믿음이 널리 퍼져 있었기 때문에, 이 시설들은 콜레라의 실제 전파 경로에 대해 사람들을 교육하는 것을 목표로 삼았다. 또한, 에이비슨은 같은 내용을 담은 5만 장 이상의 포스터를 직접 디자인하고 인쇄하여 배포했다. 이러한 노력은 한국에 현대적인 의학 지식을 도입하려는 그의 의지에서 비롯되었으며, 에이비슨 자신도 이를 자신의 가장 큰 업적 중 하나로 여겼다.

3. 2. 의료 선교 이론

올리버 R. 에이비슨은 제중원 원장으로 6년간 재직하면서 새로운 의료 선교 이론을 발전시켰다. 그는 1900년 뉴욕 카네기 홀에서 열린 에큐메니컬 선교 회의에서 "의료 선교에서의 교류"라는 제목으로 자신의 이론을 발표했는데, 당시 벤자민 해리슨 전 대통령과 같은 저명인사들이 참석했다.[8] 그의 이론은 세 가지 요소, 즉 ''협력'', ''병원 및 의과대학의 동시 설립'', 그리고 ''병원 현지인에게 이관''으로 구성되었다.[8] 에이비슨은 한국에 파견된 선교사들 간의 협력 증진 필요성을 강조하며, 의료 활동이 특정 교파의 사업이 되어서는 안 된다고 주장했다.[8] 그의 비전은 모든 선교사가 공동으로 노력하는 병원을 설립하는 것이었고, 이러한 통합된 의료 선교에 대한 구상은 루이스 H. 세브란스가 병원 설립을 후원하는 계기가 되었다.[8] 1913년까지 6개의 서로 다른 교파가 세브란스 병원 내에서 협력하며 선교사를 파견하여 함께 일했다.[8]4. 유산

에이비슨은 한국 서양 의학의 선구자로 평가받는다. 그의 의료 선교 방식은 한국 현대 의학이 뿌리내리는 데 중요한 역할을 했다.[8] 20세기에 세워진 많은 기독교 선교 병원들이 어려움을 겪었지만, 그가 설립한 세브란스 병원은 꾸준히 성장하며 한국 의료계의 중요한 기관으로 자리 잡았다.[8] 세브란스 병원은 2005년 새 병원 건물 신축, 2014년 암센터 개소 등 지속적인 발전을 이루며[3] 한국 현대 의학의 기틀을 다지고, 수많은 의사와 간호사를 양성하여 의료 서비스 발전에 크게 기여했다.[8]

에이비슨의 교육 병원은 한국이 의료 원조를 받던 나라에서 의료 선교사를 파견하는 나라로 변화하는 데 기여했다는 평가를 받는다.[10] 그는 단순히 서양 의술을 베푸는 것을 넘어, 서양의 의료 기술과 과학 지식을 적극적으로 전파하고 한국인을 직접 교육하여 실력 있는 의사, 간호사, 임상가로 성장시키는 데 힘썼다.[10] 이러한 노력은 한국 의료가 자립하는 데 중요한 밑거름이 되었다.[8]

4. 1. 연세대학교

에이비슨은 세브란스 병원과 세브란스 의학교의 기틀을 마련했을 뿐만 아니라, 연희전문학교(현 연세대학교)의 설립과 발전에도 깊이 관여했다. 1915년 언더우드가 조선기독교학교(Chosun Christian College)를 개교하자 부교장으로 임명되었고, 1916년 교장 언더우드가 사망하자 교장직을 이어받았다.[14] 학교는 1917년 사립 연희전문학교로 인가를 받았으며, 언더우드의 형인 존 언더우드(John T. Underwood)의 기부로 현재 연세대학교 부지를 확보했다.[14]

1926년부터 세브란스 의학전문학교와 연희전문학교의 통합 논의가 시작되었으나, 일제의 간섭으로 인해 진전을 보지 못했다.[15] 에이비슨은 1934년 세브란스 의학전문학교 교장에서 물러나 1935년 12월 조선을 떠났지만[16], 그가 뿌린 씨앗은 해방 이후 결실을 보았다. 1945년 5월 세브란스 의과대학의 예과를 연희대학교에서 모집하기로 결정되었고, 마침내 1957년 1월 두 학교는 통합하여 연세대학교로 새롭게 출범했다.[15]

오늘날 연세대학교와 연세대학교 의료원(세브란스 병원)은 에이비슨의 선구적인 업적과 교육 철학을 계승하며 한국의 대표적인 교육 및 의료 기관으로 발전했다. 에이비슨은 한국 서양 의학의 토대를 마련하고 의료 인력 양성에 힘썼으며, 그의 노력은 현대 한국 의학 발전의 중요한 밑거름이 되었다.[8][10] 세브란스 병원은 에이비슨의 의료 선교 정신을 이어받아 지속적으로 성장하여, 2005년 새 병원 건물을 신축하고 2014년 암센터를 개소하는 등 발전을 거듭하고 있다.[3]

4. 2. 한국 의료 발전 기여

제중원 원장으로 부임한 에이비슨은 1894년 조선 정부와 6개월간의 협상 끝에 9월, 제중원 운영권을 선교부로 이관받았다.[14] 당시 미국 선교 단체들은 의료 선교사들을 파견하고 있었으나, 이들은 각자 작은 진료소를 운영하며 독립적으로 활동하여 협력이 부족한 상황이었다. 에이비슨은 이러한 비효율적인 상황에 실망하며 개선을 모색했다.

1899년경, 에이비슨 부부가 병을 앓게 되어 잠시 캐나다로 돌아갔을 때, 그는 건축가 헨리 B. 고든(Henry B. Gordon)을 만나 한국에 세울 새 병원의 청사진 설계를 논의했다. 회복 후 뉴욕 카네기 홀에서 열린 외국 선교 에큐메니컬 회의에서 연설할 기회를 가졌는데, 이때 청중 중 한 명이었던 미국인 사업가 루이스 헨리 세버런스(Louis H. Severance)가 에이비슨의 비전에 공감하여 거액의 기부를 약속했다.[6]

서울로 돌아온 에이비슨은 기부금을 바탕으로 토동(현재 서울역 부근)에 약 9acre 규모의 부지를 매입했다. 건축가 헨리 고든은 서양식 건물 건축을 감독하기 위해 1901년 6월 한국에 도착했다.[6] 마침내 1904년 9월 23일, 기부자의 이름을 딴 세브란스 병원(Severance Memorial Hospital)과 의과대학이 문을 열었다.[14][6] 이로써 제중원 의학교는 세브란스 병원 의학교로 명칭이 변경되었다.[14]

에이비슨은 병원 운영뿐만 아니라 한국인 의료 인력 양성에도 힘썼다. 그는 병원 건축 중 의학 교과서를 한국어로 번역하도록 지시했으며,[3] 1908년 6월에는 한국 최초의 면허 의사 7명을 배출하는 성과를 거두었다.[14][3] 세브란스 의학교는 이후 세브란스 연합의학교, 세브란스 연합의학전문학교로 명칭을 변경하며 발전했다.[14] 에이비슨은 18년 동안 세브란스 연합 의과대학 학장을 역임했으며,[8] 병원을 확장하여 한국 최초의 현대식 의과대학인 연세대학교 의과대학을 설립하는 데 크게 기여했다.[7]

1915년 언더우드가 조선기독교학교(Chosun Christian College)를 개교하자 부교장으로 임명되었고, 1916년 언더우드 사망 후 교장직을 이어받았다.[14] 이 학교는 1917년 사립 연희전문학교로 인가받았으며, 언더우드의 형 존 언더우드(John T. Underwood)의 기부로 현재 연세대학교 부지를 확보했다.[14] 에이비슨은 세브란스 의학전문학교와 연희전문학교의 통합을 추진하여, 1926년 6월 본격적인 논의가 시작되었으나 일제의 간섭으로 인해 진전을 보지 못했다.[15]

에이비슨은 1934년 세브란스 의학전문학교 교장직에서 물러나 1935년 12월 조선을 떠났으며, 1956년에 사망했다.[16] 그가 떠난 후에도 두 학교의 통합 노력은 계속되어, 1945년 5월 세브란스 의과대학 예과생을 연희대학교에서 모집하기로 결정했고, 마침내 1957년 1월 세브란스 의과대학과 연희대학교가 통합되어 연세대학교가 탄생했다.[15]

에이비슨은 한국 서양 의학의 창시자로 평가받는다. 특히 병원 설립과 운영에 그치지 않고, 현지인을 직접 교육하여 의사, 간호사 등 전문 의료 인력을 양성하는 그의 접근 방식은 당시로서는 매우 혁신적이었다.[10] 이러한 노력은 한국 의료가 외국 원조에 의존하지 않고 자립할 수 있는 중요한 토대를 마련했으며,[8] 그가 세운 세브란스 병원은 수많은 의료인을 배출하고 한국 의료 서비스 향상에 크게 기여했다. 20세기 다른 기독교 선교 병원들이 문을 닫은 것과 달리, 세브란스 병원은 지속적으로 발전하여 한국 현대 의학의 중심 기관으로 자리매김했다.[8][3]

5. 가계

6. 관련 문화재

- 고종황제 하사 족자 (등록문화재 제656호)

7. 평가

올리버 R. 에이비슨은 한국 근대 의료 발전에 중요한 기여를 한 인물로 평가받는다. 그의 활동과 업적에 대한 평가는 주로 긍정적인 측면에 초점을 맞추어 이루어진다.

7. 1. 긍정적 평가

에이비슨은 한국 서양 의학의 창시자 중 한 명으로 평가받으며, 그의 의료 선교 방식은 현대 의학이 한국 사회에 정착하는 데 중요한 기반을 마련했다.[8] 20세기에 설립된 다른 많은 기독교 선교 병원들이 운영을 중단한 것과 달리, 그가 설립한 세브란스병원은 지속적인 발전을 거듭하며 한국 의료계와 의료 선교 분야에서 중요한 위치를 차지하게 되었다.[8] 세브란스 병원은 2005년 현대적인 시설을 갖춘 새 건물로 이전했으며, 2014년에는 암 전문 치료를 위한 암센터를 개원하는 등 성장을 이어갔다.[3]에이비슨의 헌신적인 노력 덕분에 세브란스 병원은 한국 현대 의학 발전의 초석을 다졌을 뿐만 아니라, 수많은 의사와 간호사를 양성하여 한국의 전반적인 의료 서비스 수준을 향상시키는 데 크게 기여했다.[8] 그의 교육 병원 설립은 장기적으로 한국이 선교사로부터 의료 지원을 받던 국가에서 의료 기술을 전파하고 선교사를 파견하는 국가로 변화하는 데 긍정적인 영향을 미쳤다. 에이비슨은 선교에 있어 실용적인 접근을 중시했으며, 서양의 선진 의료 기술과 과학 지식을 적극적으로 전파함으로써 한국인 스스로가 숙련되고 존경받는 의료 전문가로 성장할 수 있는 토대를 마련하는 데 중요한 역할을 수행했다.[10]

참조

[1]

서적

Memoirs of life in Korea

Doctor's Weekly

2012

[2]

웹사이트

Oliver R. Avison fonds - Archeion

https://www.archeion[...]

2018-12-12

[3]

간행물

Severance Hospital: Bringing Modern Medicine to Korea

2015-05-01

[4]

서적

Medicine for Ontario : a history

Mika Pub. Co

1979

[5]

서적

History of the Korea mission, Presbyterian Church, U.S.A.: 1884-1934

Chosen Mission Presbyterian Church U.S.A.

1934

[6]

간행물

Yonsei Medical Journal

[7]

간행물

Medical Professionalism Development of Oliver R. Avison, Medical Professionalism Development of Oliver R. Avison

2009-06-30

[8]

간행물

Preeminent Medical Missionary in the 20th Century: Oliver R. Avison

2018-01-01

[9]

뉴스

Agnes Avison Dies; Widow of Missionary

Tampa Bay Times

1958-06-04

[10]

서적

History of the Korea mission, Presbyterian Church, U.S.A.: 1884-1934

Chosen Mission Presbyterian Church U.S.A.

1934

[11]

기타

〈올리버 알 에비슨의 생애〉

http://storage.iseve[...]

2010-06

[12]

기타

위의 책

[13]

기타

위의 책

[14]

기타

위의 책

[15]

기타

위의 책

[16]

기타

위의 책

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com